城百科

お城の雑学 天守

天守 其の壹 ご案内

其の壹 | 其の貳

- 壹: 天守をあげる

- 貳: 天守の歴史

- 參: 天守と本丸

- 肆: 天守の分類

- 伍: 天守の「重」と「階」

- 陸: 天守 各部の名称

- 質: 現存する天守

- 捌: 建築物(天守を含む)の種類

- 玖: 天守の値段

- 拾: 白い天守、黒い天守

天守をあげる

ちょっとウンチク話。「天守閣を建てる」、は誤りです。正しくは「天守をあげる」と言います。私も最近まで「天守閣」と言っていましたが、これは誤り、または俗称です。また、天守は古来「建てる」と言わず、「あげる」と言われています。

まったく意識してなかったのであらためて書籍をさっとみてみるとやはり天守閣と表現しているものはありませんでした。Web上では結構見当たります。著者が業界の人(専門家)か否かのちょっとした判断材料になるかも・・・・。

「あげる」については、文意によるとは思いますが、「建てる」や「築く」などが使われています。

[ 2009/05/21 ]

天守の歴史

天守が初めて文献に登場するのは「細川両家記」で永正18年(1521年)の条に記されている伊丹城の天守のようです。ただ、同書が書かれたのは天文12年(1543)で、伊丹城が築かれた当時に天守と呼ばれていたかは不明です。また、天守と言っても居館の上に望楼を乗せたものと推測されます。

本格的な層を重ねた天守を造ったのは松永久秀(弾上)で、永禄3年(1560)に信貴城を築いた時に楼閣状の天守を築き、さらに多聞城、完成は永禄年間(1558~69)では白亜の総塗籠めの4階であったと伝わり、織田信長の安土城に先立つこと十数年となります。

織田信長が安土城を築城したのは天正7年(1578)で、以降、豊臣秀吉の大阪城、伏見城など続々と高層の天守が上げられていきます。徳川家康の代になると、絢爛豪華な天守から白亜や下見板張の静かな趣の天守に変わっていきます。大阪冬の陣を経て世の中が平和になると天守の意味も装飾的意味合いに過ぎなくなり、ついには武家諸法度で3層以上の天守は幕府により禁止されることになります。

[ 2009/06/7 ]

上記の天守の文献での初見が「細川両家記」というのは少し古く、現在ては否定されているようです。『戦国の城 』によれば、

その後、比較的写本年次の古い良質の『細川両家記』に「天守」ではなく、「しゆてん」とあったことが明らかにされ、「天守」ではなく、「主殿」だったことが判明した。つまり、それまでの永正十七年伊丹城天守初見説は否定されることになった。

とありました。この本によれば、織田信長 が岐阜城に「四階御殿」を建てさせ、これが天守の始まり としています。岐阜城と安土城の間に、いくつか天主が存在する城も確認されているとのことです。「信長が足利義昭のために建てた二条城、明智光秀の坂本城には天主があげられ、細川藤孝の勝龍寺城には「殿守」があがっていた」とあります。「いずれも信長及び将軍足利義昭関連の城で、その集大成が安土城の天主であった。」とありました。

[ 2010/7/7 追記 ]

天守と本丸

天守と本丸はまったくべつものです。本丸(別途詳述予定)は城郭の中心となる区画をさすもので、ほとんどの城ではここに天守がありますが、例外もあるようです。復元模型で見る日本の城(下) を眺めていると徳島城では東二の丸に天守があるのを見つけました。また、水戸城も本丸以外に天守が築かれているようです。

[ 2009/05/21 ]

天守の分類

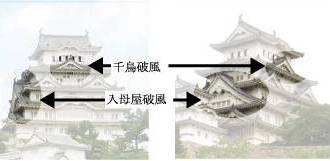

一見すると個性はあるが同じようにみえる天守も望楼型と層塔型との2タイプに分類されます。形状的には破風(はふ)で見分けがつけられます。天守の1階またわ2階に入母屋破風があれば望楼型、なければ層塔型です。注意しておかなければならないのは似たもので千鳥破風がありますが・・・・・・

正しい説明かちょっと心配ですが屋根の端がでてるのが入母屋破風、屋根の上にさらに小さな三角形の屋根をのせたのが千鳥破風です。

で、このへんまでは充分わかるのですが、よくわからないことが非常に多く残っています。整理がつき次第増補していく予定です。

[ 2009/05/21 ]

上記の説明は外見的な見分け方ですが、日本の城郭 鑑賞のコツ65 を読んでいて、その中の説明と犬山城の写真を見ていると少し理解が深まりました。

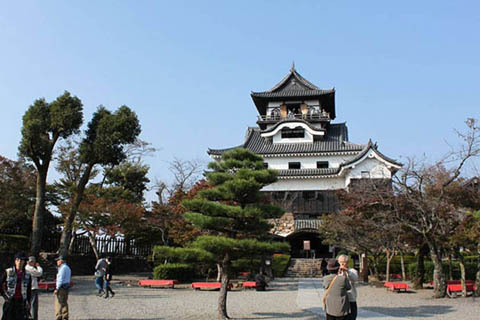

古いタイプの天守と言われる「望楼型」は1階、または2階の入母屋造りの家屋の上に2~3階の望楼(物見)を載せたもので、犬山城を見ればこの感じがよくわかります。残念ながら犬山城はまだ未訪問で写真の手持ちがないので、姫路城で入母屋造りの家屋と望楼を分けた画像を作りましたので参考まで。

「層塔型」は基部に入母屋造りの大屋根を持たず、単純に積み上げていくだけの構造となります。従って、基本的には破風(はふ)の無い天守となりまが、破風が無いと何か味気ないもので、層塔型でも破風を付けた城もあります。層塔型の天守では島原城が判りやすいののですが、残念ながら手持ちの写真がありません。島原城ポータルサイト にありますので参照ください。

層塔型天守は1608(慶長13)年に藤堂高虎が築城した今治城が最初といわれています。

恐れながら姫路城天守の望楼部を分離し、浮かしてみました

通常の姫路城

望楼を浮かした姫路城

参考:主な屋根の形

ここが入母屋破風となる

入母屋

切妻と寄棟の組み合わせ。屋根上部が切妻造り、下部が寄棟造となる。

寄棟

ここが切妻破風となる

棟

妻

平

切妻

妻:建物の棟に直角に接する側面

平:棟に沿って平行な面

[ 2010/05/17 ]

参考:屋根 各部の名称

姫路城天守を例に屋根の各部の名称を示します。

大棟(おおむね)

降棟(くだりむね)

隅棟(すみむね)

隅棟(すみむね)

- 大棟(おおむね)

- 屋根の頂上部の水平な部分

- 降棟(くだりむね)

- 大棟から屋根の勾配に沿って軒先の方に向う棟

- 隅棟(すみむね)

- 入母屋や寄棟のように屋根も面が交わる棟。

[ 2012/09/23 追記 ]

記事が多くなり新ページ 天守の分類 を作成(一部重複あり)

天守の「重」と「階」

屋根の数が「重数」、内部の床の数が「階数」となります。姫路城の場合、五重六階となります。外から見ると五重五階に見えますが、実際は4階めが内部では2階に分かれており、五重六階です。

初重(層)

2重(層)

3重(層)

4重(層)

5重(層)

「重」と「層」

上記は姫路城の例で、五重六階と書きましたが、五層六階と書いたものもあります。明確な使い分けはなさそうです。但し、同一書籍や著作では統一して使われ、混在はしていません。

[ 2009/06/7 ]

追記します。[ 2012/08/17 ]

三浦 正幸 監修 城のつくり方図典 には、

外観の屋根の数が重数で、内部の床の数が階数である。たとえば五重六階とは、外からは屋根が五つ重なって見え、内部は六階建てになっていることを表す。

なお、「層」を「重」の代わりに用いることもあるが、「階」の代用にもされ、曖昧なので使わないほうがよい。

とありました。 Wikipediaの 天守 にも 『階層の数え方』 の項があり次に引用します。

- 研究者による違い

- 研究者や学者により数え方が異なっている。以下は書籍で述べられているものとして、西ヶ谷恭弘と三浦正幸によるものをあげた。

- 西ヶ谷恭弘[出典 1]は、「-層-階」とし、層が屋根、重は床、階は地下を含まない階(地上階)の数であるとしている。主宰をしている日本城郭史学会が採用する読み方に則ったためであり、層による数え方の欠点(管理人注 : 重の誤りか?)についても指摘している。

- 三浦正幸[出典 2]は、「-重-階」を使用し、外観の屋根を重、内部の床を階と説明している。さらに、層は階の代わりにも使われるとして使用を奨めていない。

[出典 1] 西ヶ谷恭弘監修 『復原 名城天守』学習研究社, 1996年

[出典 2] 三浦正幸 『城のつくり方図典』小学館, 2005年

当初、五重の塔など寺院に«重»が使われているので天守には«層»をと思い使ってきました。[出典 2] は確認でき重の方は納得。[出典 1]での層を使う理由は確認できてなく、また、強い根拠もないのですが今後は重を使おうと思っています。しばらく混在した形になりますが«層»は逐次変えていくつもりです。

[ 2012/08/17 追記 ]

天守 各部の名称

福山城を基に天守の各部の名称を示します。

解像度 640px以下では正確な位置には表示されません。

鯱

華灯窓

廻縁と高欄

唐破風

連格子窓

比翼千鳥破風

千鳥破風

附櫓

二連窓

天守台石垣

[ 2009/06/7 ]

現存する天守

国宝

重要文化財

建築年は 知っておけば10倍楽しめる! 【イラスト図解】お城の見方・歩き方 を参考にしました。

[ 2009/06/07 ]

天守構造の追加 [ 2012/02/21 ]

宇和島城の写真追加 [ 2015/02/28 ]

現存天守あれこれ比較

現存12天守閣 を読んでいたいた時に見つけた数値です。これを紹介します。検証しようとサイトを捜してみると『現存天守台上端からの高さ』では同じ数値を掲載しているサイトがいくらかありました。オリジナルは松本城管理事務所が提供する 国宝松本城クイズ― 深く、広く、知りたい ― 2009年2月16日出題の11-5 現存天守12城の話題ではないかと推測します。『現存天守標高』ではサイト上には一覧はみつかりませんでした。

[ 2012/11/25 ]

建築物(天守を含む)の種類

上の「現存する天守」で12の現存する天守を紹介しましたが、これら以外の各地の城にも天守や櫓があります。これらのの建築物にはいろいろな種類があります。

日本の城郭を歩く の使い分けが有益でわかり易いのでこれを紹介し、私も使わせてもらおうと考えています。各ページにも随時、わかる範囲で追加していこうと思っています。

復原

原形に戻した建物。木造りで、木組み、尺間取り、外観にいたるまで、廃城前の姿を再現したもの。

復元

外観を元どおりに復した建物。いかに木造の再築であっても木組み尺間が不明で、絵図等によっている再築。コンクリート造りでも、外観のみは旧観どおりである場合。

復興

天守・櫓などが実在した史料はあるが、旧観と異なる外観で再築した建物。また再現想定による再築物。

模擬

本来、天守や櫓がなかったり、あっても異なった場所に新築した建物。また資料に基づかない建築物。

[ 2010/05/17 ]

追記します。[ 2012/08/17 ]

当初、鉄筋コンクリートの城でも外観は復元していると思っていました。しかしこの城百科を作る時いろいろ調べてそうでもないことを知りました。伏見城や中津城のあやしさ(?)や小倉城の破風の違いなどを知り少しショックでした。

あやしい天守閣 という本を見つけました。『あやしい』にもいろいろ意味があるとは思いますが、この本が選んだあやしい天守閣十傑やカテゴリに分けられたあやしい城郭を紹介します。詳細は あやしい天守閣 でご覧ください。『これが本当の「復元」だ すばらしき復元城郭たち』 の説明部は主にこの本を元にウェブサイトなどで調べたものを私が追記・編集したものです。ついでに、この本から得たうんちくを一つ、

「日本で最初 に建造された模擬天守」 は1909(明治42)年の岐阜城、「戦後初 の模擬天守」 は1954(昭和29)年の富山城

とのことです。

あやしい天守閣十傑

観光目的のシンボルタワー

史実と無関係の天守閣

- 中津城 ( 大分県 )

- 羽衣石城 ( 鳥取県 )

- 横手城 ( 秋田県 )

- 騎西城 ( 埼玉府 )

- 館山城 ( 千葉県 )

- 千葉城 ( 千葉県 )

- 大峰城 ( 長野県 )

- 小牧城 ( 愛知県 )

- 郡上八幡城 ( 岐阜県 )

- 川之江城 ( 愛媛県 )

- 豊田城 ( 茨城県 )

- 杵築城 ( 大分県 )

- 綾城 ( 宮崎県 )

本来とは違う位置にある

場所違い天守閣

- 平戸城 ( 長崎府 )

- 三戸城 ( 青森県 )

- 上山城 ( 山形県 )

- 関宿城 ( 千葉府 )

- 久留里城 ( 千葉県 )

- 岩国城 ( 山口県 )

形状不明でイメージ先行!?

想像復元された天守閣

- 長浜城 ( 滋賀県 )

- 大野城 ( 福井県 )

- 福知山城 ( 京都府 )

- 島原城 ( 長崎県 )

天守閣だっけじゃない!

あやしい中世城郭たち

- 逆井城 ( 茨城県 )

- 池田城 ( 大阪府 )

- 荒砥城 ( 長野県 )

本物の「復元」

あやしい天守閣 これが本当の「復元」だ すばらしき復元城郭たち より

天守

- 城の名

備考

- 白石城 (宮城県)

- 火災で焼失した大櫓(事実上の天守) は文政6(1823)年に再建されたが、廃城令によりほとんどの建物は破却された。その大櫓を平成7(1995)年に木造で復元。

- 白河小峰城 ( 福島県 )

- 「三重御櫓」と呼ばれた実質的な天守は戊辰戦争によって焼失。平成3(1991)年にこれを木造で復元、平成6(1994)年には前御門を復元。

- 新発田城 (新潟県)

- 廃城令により、城内の建物は一部を残し三階櫓など大半が破却されたが豊富に残る古写真などを基に平成16(2004)年に三重櫓(天守)と辰巳櫓を復元。

櫓

- 甲府城 (山梨府)

- 平成16(2004)年に稲荷櫓を、平成19(2007)年には発掘調査により発見された石垣を土台にし、1700年ごろの絵図をもとに、山手御門を復元。

- 駿府城 (静岡県)

- 平成元(1989)年に巽櫓、平成8(1996)年に東御門枡形と橋などの建物を復元。

- 金沢城 (石川県)

- 平成13(2001)年に菱櫓から五十間長屋、橋爪門続櫓までの建物を復元。平成22(2010)年には いもり堀、河北門の復元工事完成

- 津山城 (岡山県)

- 築城400年記念し、古図や古写真も元に平成17(2005)年に備中櫓を復元。

- 広島城 ( 広島県 )

- 昭和33(1958)年に天守を鉄筋コンクリートで外観復元。平成元~6(1989~94)年に二の丸の表御門、平櫓、多聞櫓、太鼓櫓などを古写真、図面、発掘調査などを元に木造で江戸時代の姿に復元。

- 熊本城 ( 熊本県 )

- 昭和35(1960)年に天守を鉄筋コンクリートで外観復元。平成10(1998)年からの第Ⅰ期計画により平成19(2008)年までに本丸御殿大広間、南大手門、戌亥櫓、未申櫓、元太鼓櫓、飯田丸五階櫓などを復元。現在は第Ⅱ期復元整備計画中。

門

- 山形城 (山形県)

- 昭和62(1987)年より着工、約6年の歳月を費やし、平成3(1991)年、史実によって二ノ丸東大手門を木造建築で復原。

- 小田原城 (神奈川県)

- 昭和35(1960)年に天守を鉄筋コンクリートで外観復元。銅門は昭和58(1983)年から行われた発掘調査や古写真、絵図などを参考に、平成9(1997)年に復元

- 赤穂城 (兵庫県)

- 昭和30(1955)年に三の丸大手門と隅櫓を外観復元。平成8(1996)年に古写真を基に本丸門を木造で再現。

門

- 松代城 (長野県)

- 平成7(1995)年より環境整備工事を行うとともに、発掘や文献を基に平成16(2004)年に櫓門、木橋、石垣、土塁、堀などを修理・復元。

御殿

- 佐賀城 (佐賀県)

- 平成5~6(1993~4)年に復元のための発掘調査を実施。平成16(2004)年に天保期に再建された本丸御殿を発掘調査、佐賀城御本丸差図、絵図、文献資料や古写真を元に復元。

石垣

- 金山城 (群馬県)

- 平成4(1992)年から始まった発掘調査で当初想像した以上に、石垣・石敷きが多用された城であったことが判明、石垣を復元。

[ 2012/08/17 追記 ]

天守の値段

先日、大阪ローカルと思いますが、上沼恵美子さんの番組をでゲストのプロレスラー藤波辰巳が某工務店に城建築の見積もりを取り、うろ覚えですが十億単位だった記憶があります。

図説・城造りのすべて の囲み記事に大洲城 の天守、新発田城 の三階櫓が復原( 外観を元のようにコンクリートで復元したのではなく、本格的な復原 )の費用がありましたので紹介します。

平成16年に復元再建された大洲城天守と新発田城三階櫓(天守代用櫓)の例を挙げてみよう。大洲城天守は、層塔型の四重四階で、外壁を下見板張とし、多くの破風をつけて飾っている。四階分の延床面積は115坪、天守全体の高さは約19mである。設計料を除いた本体の建設工事費は約11億9500万円であるので、1坪あたり約1000万円である。新発田城三階櫓は層塔型の三重三階で外壁を海鼠壁とする。延床面積は64.5坪、高さ12m、建設工事費は約4億7800万円で、1坪あたり約740万円であった。

やはり、現在お城を建てようとすると十億単位のお金が必要なるようです。土地を含めるといくらになるのだろう??

[ 2009/09/26 ]

白い天守、黒い天守

天守の壁は土壁であるが、表面の仕上げ方法には下見板張( したみいたばり )と塗籠( ぬりごめ )という方法が主に使われています。

下見板張は土壁の外側に板を張ったもので、その板にはすすと柿渋を混ぜた墨を塗るため黒くなります。塗籠は土壁の表面を白漆喰で仕上げるため白くなります。初めは下見板張、続いて塗籠が登場した、つまり古い城は黒く新しい城は白いといわれていますが、図説・城造りのすべて に

天正15年(1587)頃完成とみられる聚楽第(京都市)天守にはすでに塗籠が使用されていたとみられ、また江戸時代を通じて下見板張と併用されているため、両者の違いは時代的な差とは言い難い。

とあったのでわかる範囲でまとめていきます。まずは上記の現存する天守から。随時追加の予定。

[ 2009/09/26 ]

その後、「本城は白く、支城は黒い」というのを読み、この説明は少しはてな?でしたが、続いて、『殿様(築城者)の好み』という説明に出会い時代性は少ないものと納得していました。

ところが、最近「豊臣系の城は黒く、徳川系の城は白い」という記事を二つ見つけました。豊臣系、徳川系なら時代性もり、殿様(築城者)の好みということにも合致する?と中断していた調べをもうひと踏ん張りしようと思い立ちました。一つは前から読んでいた日本の城郭を歩く 古写真が語る名城50 で姫路城のページに次のようにあり、

徳川の鎮西将軍の城郭として姫路城改築にあたり、輝政は、城の構えを徹底的に徳川将軍家の色彩「源氏の城」にこだわった。豊臣大名が豊臣家の関白と侍従の枹色である黒にこだわり、熊本城、岡山城、松本城、広島城など黒い城を築いたのに対し、純白の城としたのである。

読み落としていました。

もう一つは知識ゼロからの日本の城入門 に

Q 黒い天守と白い天守。城主の趣味ですか?

A 黒は豊臣系に多く、白は徳川系に多い、といわれます。

とありました。

国宝・旧国宝を主に調査/検証してみました。

[2011/02/11 追加]

| 城名 | *1建築時期 | 仕上げ方法 | 築城者 | 豊/徳 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 安土城 | 1576(天正4)年 ~ | 下見板張 | 織田 信長 | 下見板張は墨ではなく黒漆を塗った最高級の壁面 | |

| 豊臣大坂城 | 1583(天正11)年 ~ | 下見板張 | 豊臣 秀吉 | 豊臣系 | |

| 熊本城 | 1588(天正16)年 ~1612(慶長12)年 |

下見板張 | 加藤 清正 | 豊臣系 | 豊臣秀吉の子飼いの家臣で、賤ヶ岳の七本槍の一人である。 |

| 広島城 | 1589(天正17)年 | 下見板張 | 毛利 輝元 | 豊臣系 | 秀吉より五大老に任じられ、臨終間近の秀吉に、遺児の豊臣秀頼の補佐を託された。 |

| 松本城 | 1590(天正18)年 乾小天守: 1593(文禄2)年 |

下見板張 | 石川 数正 | 豊臣系 | 天正13年(1585年)11月13日、石川数正、突如として家康のもとから出奔し、秀吉のもとへ逃亡。 現在の天守は1615(慶長20=元和元)年ごろ小笠原氏によって完成。 |

| 岡山城 | 天守: 1597(慶長2)年 |

下見板張 | 宇喜田 秀家 | 豊臣系 | 豊臣秀吉より「秀」の字を与えられ、秀家と名乗り、また、秀吉の寵愛を受けてその猶子となる。 |

| 参考 | 1598年9月18日 (慶長3年8月18日) |

豊臣秀吉 没 | |||

| 参考 | 1600年10月21日 (慶長5年9月15日) |

関ヶ原の戦い | |||

| 姫路城 | 1600(慶長5)年~ 大天守: 1608(慶長13)年 小天守: 1609(慶長14)年 |

塗籠 | 池田 輝政 | 徳川系 | |

| 高知城 | 1601(慶長6)年 ~1611(慶長16)年 |

塗籠 | 山内 一豊 | 徳川系 ? | 享保12年(1727年)に追手門などわずかを残し焼失。1747(延享4)年に旧状を踏襲するように再建。 |

| 犬山城 | 1、2階部分 1601(慶長6)年 望楼部分 1620(元和6)年 |

塗籠 | 小笠原 吉次 成瀬 正成 |

徳川系 | 1601(慶長6)年頃に小笠原吉次が三光寺山より城を移転、1620(元和6)に成瀬正成が望楼部を付設。 |

| 大垣城 | 1601(慶長6)年~ | 塗籠 | 石川 康通 | 徳川系 | 1601(慶長6)年以降に城主になる石川康通から三代による改築工事により現在の体裁がほぼ整う。1616(元和2)年新しく入封した松平忠憲が天守の改修を行う。 |

| 伊予松山城 | 1602(慶長7)年 | 下見板張 | 加藤 嘉明 | 豊臣系 | 加藤 嘉明は福島正則、加藤清正らと共に「賤ヶ岳七本槍」の一人に数えられた。 現存天守は三代目で1852(嘉永5)年に再建された。初代の五重は解体され三重三階、地下一階に縮小、二代目は1784(天明4)年に焼失。 |

| 江戸城 | 1603(慶長8)年 ~ | 塗籠 | 徳川 家康 | 徳川系 | 家康が本格的築城を開始。天守は焼失等で三度築かれている。 |

| 彦根城 | 1603(慶長8)年 ~1606(慶長11)年 |

塗籠 | 井伊 直継 | 徳川系 | 二次 1616(元和2)年~1622(元和8)年、1642(寛永19)年ですべて完成 |

| 松江城 | 1607(慶長12)年 ~1611(慶長16)年 |

下見板張 | 堀尾 吉晴 | 豊臣系 | 初代城主堀尾吉晴は豊臣政権三中老の一人 |

| 弘前城 | 1610(慶長15)年 | 塗籠 | 津軽 信枚 | ? | 津軽為信の新城築城計画を引き継いだ信枚が1年ほどで城郭中心部を完成。焼失した天守の代用として1810(文化7)年辰巳櫓を改築、天守代用の御三階櫓とした。 |

| 名古屋城 | 1610(慶長15)年 ~1615(慶長20)年 |

塗籠 | 徳川 家康 | 徳川系 | 1607年(慶長12年)に徳川家康は第九子義直の尾張の国主とし、1610年(慶長15年)から天下普請で開始。 |

| 丸岡城 | 天守は 1613(慶長18)年 頃 |

下見板張 | 本田 成重 | 徳川系 | 1576(天正4)年、柴田勝豊が築城。天守は1613(慶長18)年ごろ本田成重により大改修を受けた後の姿、またはこの頃の築城?。 |

| 参考 | 1615年 (慶長20年) |

大坂夏の陣 | |||

| 和歌山城 | 1619(元和5年)年 ~ | 塗籠 | 徳川 頼宣 | 徳川系 | 徳川家康の第十子頼宣が入国し、整備・拡張。1846(弘化3年)年落伝電で天守などを焼失。御三家への特別の計らいで許可を得、1850(嘉永3)年に白亜の三重天守が完成。 |

| 徳川大坂城 | 1619(元和5)年 ~1629(寛永6)年 |

塗籠 | 徳川 家康 | 徳川系 | |

| 福山城 | 1622(元和8)年 ~1625(寛永2)年 |

塗籠 | 水野 勝成 | 徳川系 | - |

| 丸亀城 | 1643(寛永20)年~ 1670(寛文10)年ごろ |

塗籠 | 山崎 家治 | 徳川系? | 1597(慶長2)年、生駒親正の築城が前身。1615(元和元)年にいったん廃城。1643(寛永20)年に再び築城。一階は下見板張。 |

| 高松城 | 1667(寛文7)年 ~1676(延宝4)年 |

塗籠 | 松平 頼重 | 徳川系 | 1588(天正16)年、生駒親正が築城を開始。生駒氏転封により松平頼重が大改修。創建時の天守は下見板張の黒い外観であったが見られる。 |

| 備中松山城 | 1681(天和元)年 | 塗籠 | 水谷 勝宗 | ? | 1600(慶長5)年、小堀正次と息子政一が毛利氏の城を改修。現存天守は、1681(天和元)年に水谷勝宗が改修したものといわれている。 |

| 宇和島城 | 1662(寛文2)年 ~1671(寛文11)年 |

塗籠 | 伊達 宗利 | ? | 1593(文禄5)年に藤堂高虎が今ある城の基礎を築く。1662(寛文2)年に幕府の許可を得て、城の修築工事を実施し、今見る姿が完成。 |

| 松前城 | 1849(嘉永2)年 | 塗籠 | 松前 崇広 | ? | |

*1 建築時期

天守の建築時期、または修築/再築の時期を安土城、大坂城、江戸城は透視&断面イラスト 日本の城 を参照、他は歴史群像シリーズ特別編集 «決定版»図説 国宝の城現国宝・旧国宝全25城完全収録 を参照にまとめています。異説が有る場合は見つけ次第備考に追加予定。

*2 築城者

主たる築城者。例えば姫路城の場合、羽柴(豊臣)秀吉もが関わっていますが完成された形になった池田輝政としています。

まとめてみてかなり納得です

まだ少しだけもやがかかった感じですが、『 黒は豊臣系に多く、白は徳川系に多い』はかなり納得です。重要文化財ではないので表にはありませんが、私の写真集の中にある高島城、福知山城も黒い城です。福知山城は少しクエスッションですが高島城も豊臣系の城です。松本城の場合、黒い現存天守は1615(慶長20=元和元)年ごろ小笠原氏によって完成とのことや、建築時期など若干の異論はあることなど少しもやがかかりますが、大局的には見通しのよい見解と感じます。