城百科

お城の雑学 城門

城門 ご案内

松本城の太鼓門、金沢城の石川門の写真にキャプションを付けようとして出あったのが『枡形門』。「何だかな?」と調べてみると、知らないことが続出。城門のページを新設し、まとめていきます。

虎口

虎口は大きな意味で城門です。虎口とは曲輪の出入り口のことで、小さい口(狭い道・狭い口)で『小口』とも言われていましたが、城の弱点でもあり、敵を撃退する重要な場所のため『虎』の漢字が使われるようになりますた。出入り口ということは、いざ戦闘になれば相手方の攻撃路となり守る方にすれば防御の要、防御性を高める必要があります。

虎口に設けられた建物が一般的には『門』ということになります。進入を防ぎ、防御性を高めるためにいろいろと工夫がなされ、平虎口、坂虎口、一文字虎口、折坂虎口、喰違(くいちがい)虎口から『枡形門』へと完成していきました。『馬出(うまだし)』も虎口の一つです

『枡形門』については下の方で述べていますが、三方から攻撃し進入を阻止する最強の虎口です。

[ 2012/10/15 ]

大手門と搦手門

現在でも城下町では『大手門』が付く地名が多く残っています。大手は城の正面、あるいは敵の正面を攻撃する軍勢の意味で、大手の対が搦手(からめて)です。大手に建つ門が『大手門』、または、『追手門』と呼ばれ正門にあたり、頑強・堅固で立派な門が建てられよく櫓門が使われます。城の裏門、搦手の門を『搦手門』と呼んでいます。普通、搦手門は高麗門などが使われ仰々しい感じはしませんが 金沢城 の石川門は搦手門ですが立派な枡形門です。

大手口や搦手口は必ずしも1ヵ所とは限りません。わかりやすい具体例として 二条城 があります。二条城には東大手門、北大手門と2ヵ所の大手門があります。

[ 2012/08/17 ]

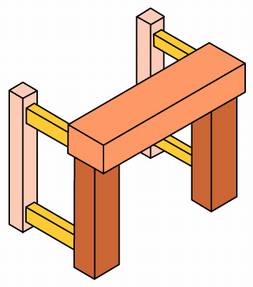

城門の基本構造

城門の基本構造は鏡柱(かがみはしら)、冠木(かぶき)、控柱(ひかえはしら)、扉(とびら)からできています。この基本構造の上に載せるものや周囲により、いろいろな種類(変化)があります。。

鏡柱

鏡柱

冠木

控柱

城門の基本構造 (扉は省略しています)

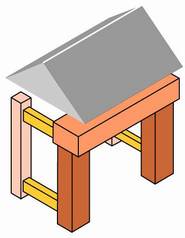

一つの屋根で覆った薬医門

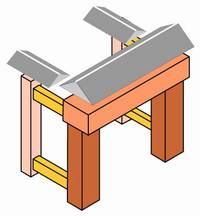

三つの屋根(コの字)で覆った

高麗門

[ 2010/05/25 ]

枡形門

城門についての興味を引き付けるきっかけとなったとなったもので、まずここから始めます。私には門はくぐって出入りする単一の建築物のイメージでした。

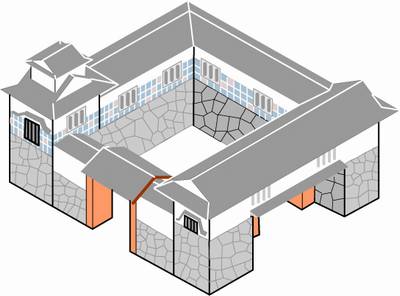

『枡形門』は四角(枡形)に周囲をかこみ、2箇所に出入り口(門)を設けたものをいいます。通常は一気に進入できないように曲がって進むような方向に設けられます。外側の門は小さい高麗門、もう一つは大きな櫓門にすることが普通です。文字にするとわかりつらいので、金沢城の石川門を写真をみながらイラストにしてみました。

[ 2010/05/25 ]

外枡形と内枡形

[ 2012/08/18 追記 ]

一の門と二の門

枡形門は上に示すように高麗門と櫓門が基本で、『 一の門 』、『 二の門 』 と言う呼び方もします。しかし、私の知る(調べた)限りでは

外側の門を「一の門」(高麗門)、内側の門を「二の門」(櫓門)という。

[歴史読本 2011・5月号 入門セミナー/城郭基礎用語集 ]

枡形に構えられた門は、通常枡形内の門を二の門、外側の門を一の門と呼ぶが、呼称が逆転している場合もある。城外側の門は基本的には高麗門を築き、枡形内側の門を櫓門としている。

[別冊太陽 今むかし日本の名城 88 (東日本編) コラム 枡形ってなに? ]

と 外側を 『 一の門 』、内側を『 二の門 』 としています。実際はどうかというとサンプル数は少ないのですが 「 ~ がルールで ~ が例外」と言うほど一般的ではなさそうです。こうなると気になるのが

- どういういきさつで一の門、二の門が決まったのか?

- 誰が名付けたのか?

- いつ頃から呼ぶになったのか?

などです。何かわかれば追記します。

書籍、案内板、市町村のサイトなど公的なものららば言い伝えなど何らかの根拠に基づいていると思われるで私の知る(調べた)範囲で下に示します。これらも見つけしだい追加をしていきます。

外が一の門、内が二の門 タイプ

- 金沢城 石川門、河北門 ( 金沢城公園ホームページ より )

- 小田原城 銅門枡形 ( 別冊太陽 今むかし日本の名城 88(東日本編) 22 小田原城 より )

- 白石城 大手門 ( 白石城・歴史探訪ミュージアム・武家屋敷 より )

- 福井城 大手門 ( 別冊太陽 今むかし日本の名城 88(東日本編) 27 福井城 より )

[ 2012/11/16 福井城 大手門 追記 ]

外が二の門、内が一の門 タイプ

- 松本城 太鼓門、黒門 ( 太鼓門枡形の由来 案内板 より )

- 名古屋城 表門 ( 名古屋城公式ウェブサイト より )

- 丸亀城 表門 ( 香川県 丸亀市 観光情報:観光スポット:丸亀城 より )

- 江戸城 ( 歴史群像 名城シリーズ 江戸城 四海をしろしめす天下の府城 門ー枡形構えと建築構造 より )

- 歴史群像 名城シリーズ 江戸城 四海をしろしめす天下の府城 には

いわゆる「枡形」に構えたのは三九か所ある。これは橋を渡った先に二ノ門として高麗門、その中を四角に囲って内側に一ノ門として櫓門を厳しく建てたもので、・・・・

とあります。 - どちらが正しいと言うことではないのですが江戸城に関するWebサイトでは外が一の門、内が二の門 タイプが多々あります。

[ 2012/11/7 追記 ]

城門の種類

- 塀重門

-

例: 二条城

屋根、冠木、控柱がなく単に方形の柱2本と両開きの扉からなる非常に簡潔な門。扉も付いており確かに門なのですが絵的には地味な感じで見落としなく。

二の丸御殿の前庭入り口の門

- 冠木門 (かぶきもん)

-

例: 熊本城 頬当御門

棟門ではない平屋建ての門は江戸時代にはまとめて冠木門と呼ばれたが、今日では基本構造のみで、屋根を載せない門を冠木門と呼んでいる。

城門としてはほとんど使われてないとのことですが、熊本城で見つけ追加。

- 棟門 (むなもん)

-

例: 姫路城 水二門

基本構造から控柱を無くし、鏡柱に屋根を載せた城門。

裏から、控柱が無いのわわかります。屋根も見えますがなぜか扉の上についたものです。

- 薬医門

-

例: 二条城 鳴子門

基本構造の鏡柱と控柱を切妻造りの屋根で覆った城門 [ 上図参照 ]。室町時代より武家の邸宅で使われた格式の高い門。

城郭に薬医門は確かに少ない。やっと二条城で見つけました。控柱が2本見えます。

- 高麗門

-

例: 大坂城 大手門

基本構造の冠木を覆う屋根と2本の控柱の上に別々にやねを架けた城門。[ 上図参照 ]

控柱の上に屋根が架かっているのがわかります。

- 櫓門

-

例: 姫路城「ぬ」の門

基本構造の上に櫓を載せた(渡櫓)2階建ての城門。最も格式が高く、防御力が高い。大手門など重要な門に用いられる。形式は階上の櫓が両脇の石垣の上に延びる形式と延びない形式の二種類に分かれる。前者は石垣を多用する西日本の城に多い。例:二条城二の丸東大手門、福山城 本丸筋鉄門、丸亀城 大手門、姫路城 「ぬ」の門は上の櫓を二重にした稀なもの。 後者は土塁を主とする東日本に多い。例:弘前城 追手門など4棟、高知城 黒鉄門

見てのとおり、2階が櫓、1階が城門の櫓門。

- 長屋門

-

例: 二条城 桃山門

基本構造を長屋の中に組み込んだ城門

まさに見た目どおり長屋の中に組み込んだ城門

- 埋門(うずみもん)

-

例: 姫路城「る」の門

基本構造を石垣で挟み、冠木の上に土塀を築いた城門。例:二条城北中仕切門。石垣に穴を開けて通路とした門もある。

まさに石垣に埋め込んだ感じの城門

主に 城のつくり方図典 を参考にしています。

[ 2010/05/25 ]

[ 2011/10/11 ] 冠木門の写真追加

[ 2012/08/18 ] 塀重門、薬医門の写真追加

高麗門と薬医門

名前からすると高麗門は朝鮮(高麗)からの渡来と思ったのですがそうではなかったことから興味を覚えました。高麗門の説明を読んでいて何かしっくりこない点があり、暫く準備中でしたが一旦まとめてみました。薬医門を改良・発展させたものが高麗門と言うことで『高麗門と薬医門』という項目にしましたが主には高麗門についてです。高麗門について次のようなことが気になっています。

- 高麗門の由来は?

- 高麗門は本当に薬医門を改良・発展させたものなのか??

- 門の歴史について

高麗門の由来は??

城のつくり方図典 には断定的な書き方ではないのですが大筋次のように書かれています。

文禄元年(1592)から慶長3年(1598)にかけて、豊臣秀吉が命じた朝鮮侵略戦争である文禄・慶長の役も、当時は「高麗陣」(または唐入)と呼ばれた。

この文禄・慶長の役の激戦を通じて、新しく発明された「新兵器」が高麗門であるらしい。朝鮮半島へ上陸した日本軍は、各地に日本式の城郭を建造しており、今日ではそれらを倭城(ウェソン)と呼んでいる。その倭城の城門として建てられた最新型の城門が高麗門であろう。だから、朝鮮式の城門ではなく、まったく日本式なのである。でも高級感の漂う名である。

上記から歴史的な背景、名前の由来などははなんとなくわかるのですが何かちょっとすっきりしません。

文禄・慶長の役といえば加藤清正の『虎退治』、清正公の熊本にはかっては高麗門がついた地名があったり、高麗門の遺構も発掘だれています。遺構は櫓門とのことで、当初は高麗様式の関所門を設けていましたが細川時代に櫓門に建て替えられ、明治には、解体され堀も埋められてしまったとのことです。詳細は 生活情報紙「あれんじ」公式サイト-熊本日日新聞社 (urlが変更されたかページが無くなっています[2017/12/31]) 、 高麗門跡(こうらいもんあと)熊本市 - 熊本県庁、 高麗門通り(こうらいもんどおり)熊本市 - 熊本県庁 (ページが無くなっています[2017/12/31]) などを参照ください。

高麗門跡について「朝鮮出兵から帰った加藤清正が1598年に高麗城を摸したやぐら門を設けて、2月15日の釈迦涅槃会から3日間、市(いち)が開かれていたらしい。」( 詳しくは 高麗門の踏み切り - 書とお寺が大好きな春逕の「日々是好日」 などをご覧ください )。

こんなことから、俗説・風聞の範疇ですが、「加藤清正公が朝鮮から持ち帰った」ということにはちょっと惹かれます。

高麗門は薬医門の改良・発展?

薬医門は屋根が大きく死角が広く防衛・防御に不都合ということで屋根を小さくし死角を少なくするために創られたと一般に言われています。

ここで少し気になることがあります。屋根を小さくしていくことで高麗門 になったとのことですが、「後付の理屈なのか当初から考慮されていたのか?」 ということです。確かに、大きな屋根の薬医門の写真はよく見かけ格式高い感じがしますが、こじんまりとした薬医門も見た記憶があります。屋根を小さくする改善で高麗門 になったということに少し「ほんまかいな??」という疑問、ほかの理由(漠然としたもので具体的のものは想像できてませんが)もあるのではと感じます。

門の歴史 夢想

上項の『城門の種類』 に追加・整理をしていてほとんど思いつきで根拠もなく全く私の夢想・推測ですが少しすっきりするかなと思い私なりに門の流れを推測しました。

- 塀などで囲まれたところに出入り口をしめすため高い棒・柱を建てた⇒塀重門

- 塀重門の上方に冠木を渡し堅固に⇒冠木門

- 冠木門に屋根を載せて豪壮さや威厳、耐久性も⇒棟門

棟門 が3つに分化し薬医門、高麗門、櫓門に。

- 控え柱を後ろに設け屋根も大きくし格調高く⇒薬医門

- 控え柱、開けた扉を保護する屋根を設け堅固に⇒高麗門

- 上に冠木を渡し堅固に、屋根を載せて⇒櫓門

思いつきを少し説明すると「姫路城・水二門の棟門の扉に屋根がつけられている」ことです。一つの事例を一般化することはできないことは承知していますが、棟門の扉に屋根がつけることは何か高麗門の萌芽を感じさせます。

いずれにしても、この項のためWebや書籍を読でいて門の歴史について興味を覚えました。根拠をはっきり示してなかったりしていずれも真偽は不明ですが「高麗門は従来の唐門と区別するため」、「唐門は中国とは関係ない門」、「薬医門は室町時代より武家の格式ある門」とかに接し門の歴史もう少ししりたいと思っています。まぁ、気負わずこのことを気に留めながらゆっくりと調べてみたいと思っています。新たなことがあれば増補していくつもりです。