①きゅうりの水分を塩が本当にとるのか。

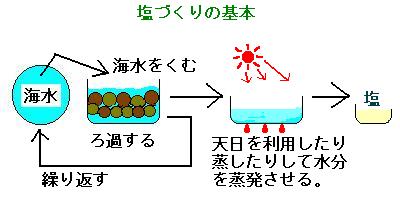

②海水をくんできて昔の塩作りを参考にして塩を作る実験をする。最近買ってもらったけんびきょうも役立てよう。

③ぼくたちの毎日食べている多くの食品にも塩がふくまれている。

③ぼくたちの毎日食べている多くの食品にも塩がふくまれている。

その中でしょう油の原材料を見ると食塩が入っていた。しょう油から塩を取り出してみる。

④運動をしたり暑いと汗をかく。しおからい汗と塩の関係、人間と塩についても調べる。

結果

4.わかったこと

性質

製法

塩と人の生命について

塩と人間の歴史

5.反省と感想

3.実験

実験1

乾いたキュウリに塩をのせてボールに入れておく。

キュウリは120g

1時間したら、重さは変わらないが

表面に水てきがついている。

実験2

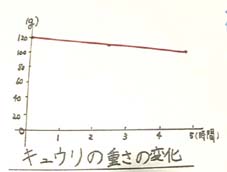

塩25g水100㏄の塩水につけておく。キュウリは120g

2時間半には重さが115gになる。

ぶよぶよになって色は濃い緑色になる。

5時間には100gなる。細いところが折れた。

実験1から、キュウリの表面にすいてきがついていたり、実験2のキュウリの重さがへっていたりすることからキュウリの水分を塩が取ることが分かった。

実験3

海水から塩を取り出す。

用意するもの : 海水(庵治町の海岸で取ってきた)かんづめの空き缶、もち焼き網。

くんできた海水100㏄を空き缶に入れてもち焼き網の上でにつめる。

くんできた海水100㏄を空き缶に入れてもち焼き網の上でにつめる。

水分がなくなるまで1時間ぐらいかかった。にえつまってくると、そこのほうに白っぽいものがついていて、パチパチ音がして飛び出してきた。塩かもしれない。

水分がなくなるまで1時間ぐらいかかった。にえつまってくると、そこのほうに白っぽいものがついていて、パチパチ音がして飛び出してきた。塩かもしれない。

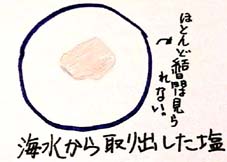

缶がさめてから底にたまった物を取り出した。色は肌色で味は塩の味だ。3gくらい取れた。

缶がさめてから底にたまった物を取り出した。色は肌色で味は塩の味だ。3gくらい取れた。

結果

海水から塩を取り出すことができた。顕微鏡で見たが実験1や2で使ったような結晶は見えなかった。なぜだろう。

実験4

しょう油の中に塩が入っているか。

用意するもの : しょう油、空き缶2個、コーヒー用ロート、ペーパーフィルター、もち焼き網

用意するもの : しょう油、空き缶2個、コーヒー用ロート、ペーパーフィルター、もち焼き網

しょう油50mlを空き缶に入れてもち焼き網の上で弱火でにつめる。

水分がなくなっても缶の中が黒くなってけむりが出なくなるまで加熱を続ける。

水分がなくなっても缶の中が黒くなってけむりが出なくなるまで加熱を続ける。

加熱を続けて火を止める。冷めてから水を加えふっとうするまで加熱をしてそしてフィルターでろ過する。

ろ過した液を缶に入れ弱火で水分を蒸発させる。パチパチ飛び散る。

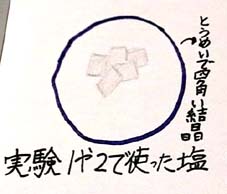

缶から取り出した塩。フィルターでろ過するとき活性炭を加えて加熱するとよごれをすいとるらしいが味をたしかめかったので使わなかったから茶色のつぶになってしまった。

缶から取り出した塩。フィルターでろ過するとき活性炭を加えて加熱するとよごれをすいとるらしいが味をたしかめかったので使わなかったから茶色のつぶになってしまった。

6gあった。

結果

しょう油には塩のほかに原材料の小麦や大豆のエキスが水にとけて入っている。このエキスは加熱すると、すみになる。塩は、水のように100℃で気体にならないようだ。

いったい塩のふっ点は何℃だろう。しょうゆから塩がとれた。

塩の実験や塩に関するずかんや本を通してさまざまなこと(塩の性質、製法、塩と生命の関係、塩と人の歴史)を知ることができた。

塩は塩化ナトリウムという。無色で、立方体の結晶。実験1、2で分かったように塩味をつけたり野菜の水分を出す働きがある。『青菜に塩』ということわざどおり

野菜が塩でしおれてしまう。また、すっぱさをやわらかくしたり、りんごの色が茶色くなるのを防ぐ効果がある。

実験4はしょうゆから塩を取り出した。塩以外の原材料はすみになったが塩はふっ点が1413℃なので塩だけが残ったと思う。これは実験3の海水からの塩取り出しも同様だろう。ただ取り出した塩から結晶は見られなかった。実験2で使った塩水は、水100ccに対して塩25gでこれは濃い塩水だ。実験3では3gしかなかった。海水は1リットル中に、30gの塩がとけている。結晶になるには何度も海水を蒸発させないといけないことが分かった。

塩は日本では海水から塩を作る。しかし世界では岩塩や天日で塩を作っている。

ぼくは、夏休みに兵庫県の赤穂海洋科学館で塩作りについて学んだ。瀬戸内海に面している赤穂や伯方、坂出、宇多津は昔から塩作りがさかんだったらしい。ぼくたちが住んでいる瀬戸内地方は雨が少なくあたたかい気候なので塩作りに向いていたようだ。

屋島のかた元の新浜(今、屋島の生協)の辺りでは、江戸時代に入り浜式塩田で塩を作っていた。これは、満潮のときみぞに海水が入り塩田にしみこむ。その砂をかいて水分を蒸発させると砂に塩の結晶がいっぱいつく。その上から海水をかけると濃い塩水ができる。昔から塩作りは、濃い塩水をどうやって作るかが歴史だったようだ。

ぼくは剣道の時汗をいっぱいかく。汗はしおからい。体の中の塩は汗や尿といっしょに体の外に出る。塩には神経や筋肉の働きを整えたり汗を出して体温調節する。

また、前にひどいかぜで脱水状態になったとき『生理食塩水』を点滴した。塩分を補給して体のはたらきを整えたことが分かった。

ぼくはすもうでなぜ土俵入りで塩をまくのか疑問だった。

それは、土俵は神様のいるところとし、勝負の前に心を落ちつかせたりまいた塩が土俵をよい固さにするためにまくことが分かった。また、古代ローマでは兵士の給料を塩ではらっていたらしい。『兵士の塩の貨へい』というラテン語のサラリュウムということばがサラリーもらう人『サラリーマン』になったというのはおもしろい。日本も江戸時代では塩作りがさかんで藩の大きな収入だったようだ。

毎日知らず知らず食べている塩。いろいろな役割をもっているなんてぜんぜん知らなかった。

人間の祖先は海から誕生したというのを本で読んだことがある。海と塩は深いつながりがあるような気がする。このことは今度調べてみたい。

いろいろな実験、見学、それに本を読んで塩の大切さを知ることができた。