1.研究の動機

ぼくは、時々夕食のお手伝いをします。先日、サラダを作っている時マヨネーズが足りなくなりました。それで、手作りのマヨネーズを作ることにしました。市販のもののようにできるか不安だったのですが思っていたよりもおいしいものができました。この経験で、酢や油・卵を合わせるタイミングや混ぜ方に、何かコツのようなものがいるような気がしました。それに、『水と油は、混ざりにくい』と言われていますが、マヨネーズの材料の主になるものは酢と油で、酢は水に近いと思います。それで水と油は、本当に混ざりにくいのかどうか、また酢と油・その他の液体との混ざり方についても知りたくてこの研究をすることにしました。2.研究の方法

【実験1】手作りでマヨネーズを作る。

準備物

酢 30CC サラダ油 150CC

卵黄 1個 塩・コショウ少々

ボウル1個 ハンドミキサー

手順

① 卵黄に塩・コショウを少し入れ、ハンドミキサーで混ぜる。

② 卵黄がクリームのようになったら、酢を入れ、さらに混ぜる。

③ 酢が混ざったら、サラダ油を少しずつ加えていき

とろみがでてきたらできあがり。

【実験2】酢と油を混ぜて、その混ざり方を調べる。

準備物

酢 30CC サラダ油 30CC

ふたつきの透明なカップ1個

手順

① ふたつきカップに酢と油を同量入れる。

② ふたをしてカップをよく振ってその時の様子と

しばらくたってからの様子を調べる。

【実験3】水と6種の液体の混ざり方について調べる。

準備物

水 サラダ油 酢 しょうゆ

卵白 卵黄 液体せっけん

透明なカップ6個 かき混ぜ棒

① 透明カップ6個に水を15CC入れる。

② ①のカップそれぞれに、サラダ油・酢・しょうゆ・卵白

卵白・卵黄・液体せっけんを水と同量の15CC加えてよく混ぜる。

③ ②のカップ内の様子を見る。

【実験4】サラダ油と5種の液体の混ざり方について調べる。

準備物

サラダ油 酢 しょうゆ

卵白 卵黄 液体せっけん

透明なカップ5個 かき混ぜ棒

① 透明カップ5個にサラダ油を15CC入れる。

② ①のカップそれぞれに、酢・しょうゆ・卵白

卵黄・液体せっけんをサラダ油と同量の15CC加えてよく混ぜる。

③ ②のカップ内の様子を見る。

3.研究の結果と考察

【実験1・2】から実験2の結果

油が小さな泡のようになって液全体に散らばった。

カップをよく振った後は、液全体が白くにごった。

1時間くらいたつと液の上の方に油がたまってきた。

考察

- 実験1のマヨネーズづくりで卵黄を入れた後にサラダ油を加えた時、一瞬酢と油が分かれたが、油を少しずつ入れていくとうまく混ざった。

- 実験2では酢と油はうまく混ざらなく、分離してしまった。これは実験1で使った卵黄に何かひみつが隠されているように思われる。

結果

| 混ぜた液体 | サラダ油 | 酢 | しょうゆ | 卵 白 | 卵 黄 | 液体せっけん |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 様子 | 泡立った後、油が浮いてきた | すぐに混ざった | すぐに混ざった | 白くにごったが混ざった | クリーム色になって混ざった | あわが立って混ざった |

| 画像 |  |  |  |  |  |  |

| 混ざるか | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

【実験4】から

結果

| 混ぜた液体 | 酢 | しょうゆ | 卵 白 | 卵 黄 | 液体せっけん |

|---|---|---|---|---|---|

| 様子 | にごった後、下から分かれてきた | しょうゆが下にたまった | 卵白が下のほうに白くにごってたまった | 全体が黄色くどろどろ状態で混ざった | 全体が白く混ざった |

| 画像 |  |  |  |  |  |

| 混ざるか | × | × | × | ○ | ○ |

考察

- 実験3から、実験2と同様、水とサラダ油は混ざらないで分離した。

- サラダ油以外の酢・しょうゆ・卵白・卵黄・液体せっけん共に水に溶けやすい性質である。

- 実験4から、卵黄は水にもサラダ油にもよく混ざる性質ということがわかった。卵黄と同様にサラダ油とよく混ざる性質があるものとして、液体せっけんを見つけることができた。

4.研究のまとめ

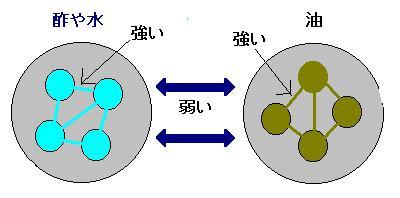

★酢と油は、どのようにしても混ざらない。この原因は表面張力のためである。

水や酢の仲間どうしで引き合う力・油の仲間どうしで引き合う力は、水と油のように違ったものどうしの引き合う力よりも、 強いから分かれてしまうと考えられる。

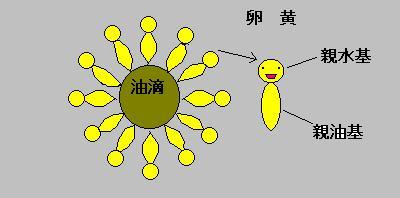

★卵黄は酢や油に混ぜると、白い粘りが出て分離せず

混ざった。このようになることを『乳化』という。

この卵黄のように乳化させるものを『乳化剤』という。

冷蔵庫に入っていたコールスローサラダ用

ドレッシングには、乳化剤の表示が原材料に卵と書いてあった。

★卵黄には、水に混ざりやすい部分(親水基)と油に混ざりやすい部分(親油基)の両方を持っていることがわかった。

そのために卵黄が油の球を包み込み酢の中にその球が包み込まれる。

そのおかげで酢と油は分離しなくなる。

★食事の後、流しを見ると油がギトギトあちこちに浮いている。そこに一滴洗剤をたらすと、 今まで別のところで浮いていた油が、区別なく一瞬のうちに混ざってしまった。実験3で液体せっけんが油と混ざったのもこれと同じと考えた。 詳しく調べると、実験3で使用した洗剤のラベルに『界面活性剤』の表示があった。 それで界面活性剤について調べると、洗剤や石けんに含まれる界面活性剤は、水の表面張力を低下させ、細かい所まで水が浸透するように作用する働きがあることがわかった。 洗剤の主成分である界面活性剤は、卵黄と同じで1つの分子の中に水になじみやすい部分と油になじみやすい部分の両方の特長を持っている。 だから、洗剤は水と油の両方に混じり、水に溶ける汚れや油にしかとけない汚れを落とすことができるのだ。

油のついたスプーンに水を落とすと表面張力で丸くなる

液体石けんを一滴落とすと丸くなった水はくずれる

5.感想と今後の課題

★台所には、興味深い『科学のひみつ』がいっぱいあることを、今年も知ることができた。 小学生の時、塩について調べ『青菜に塩』を実証でき多くの知識を得られた。 そして、今回マヨネーズづくりからマヨネーズの性質へと関心が広がり、さらに洗剤の 性質まで知ることができた。★今回の研究で卵黄や洗剤に『親水基』と『親油基』というものがあり、 それぞれの性質や働きをうまく利用して色々な商品ができていることもわかった。

★今後の課題としては、マヨネーズについてもっと詳しく調べて、例えばいつごろどこでできたのかというような 歴史的なことについても知識を深めていきたい。

★今回実験で使った卵白が残ったので母がそれを使ってお菓子を作るといっていた。それを聞いて、お菓子づくりには科学のひみつがあるような気がしたので 作り方を教えてもらって科学のひみつや謎に迫ろうと思っている。