1.研究の動機

夏休みに母が久しぶりにパンを焼いた。パンの生地をねかせる時、「この時期は発酵しすぎるのよ。」と言った。発酵とはいったいどういうことなのか? 発酵と気温に関係があるのか? また、イースト菌の性質やその他の発酵食品についても調べてみることにした。2.研究の方法

【実験1】温度による発酵の活動の違いを調べる。

【実験1】温度による発酵の活動の違いを調べる。

パン作りの本を参考にして材料を用意。

準備物

強力粉280g・ドライイースト3g・砂糖25g・塩5g

バター30g・卵1個・水150ml

スキムミルク12g・コップ3つ・アルミホイル・蒸し器・ボウル

手順

① 水に卵を入れて混ぜる。

② ボウルにイースト、砂糖、強力粉を入れて混ぜる。

③ ①で作ったものを②に加えて耳たぶくらいの硬さになるまでねる。

④ 各コップにできあがった生地を10g入れアルミホイルでふたをする。

⑤ 温度の違うところの置いて、ふくらみ具合やにおいなどを観察する。

室温に置く 冷蔵庫に置く 蒸し器の中に置く

(33℃) (5℃) (60℃)

【実験2】イースト菌と砂糖の関係はあるのか。

パン作りの本を見ていたら,砂糖の分量はパンのでき具合いに影響する、と書いてあった。果たして, イースト菌の養分となる砂糖の分量を変えると発酵の仕方に差があるのか。

準備物

コップ5つ・砂糖・水・イースト

手順

① 各コップに水30ccを入れる。

② ①に砂糖の分量を変えて入れて混ぜる。 砂糖 なし 5g 10g 15g 20g

③ ②にそれぞれドライイーストを1.5gずつ入れて混ぜる。

④ それぞれどのように変化するか観察する。

【実験3】ワインや日本酒や酢も発酵食品のようだ。ワインの原料のぶどうを利用して発酵ができるかを調べる。

準備物

ぶどう(デラウェア)1房 200g・コップ2つ・ガーゼ・アルミホイル

手順

①ぶどうは洗わないでガーゼに包んでしぼる。

②しぼり汁を2つのコップに分けて50ccずつ入れる。

③1つは室温に置き,もう1つは冷蔵庫に入れる。どのように変化するか様子を見る。

3.研究の結果と考察

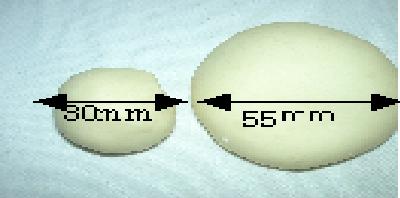

【実験1】結果 発酵前 直径30mm 高さ30mm

15分たった時、室温(33℃)のものは直径55mmになり

冷蔵庫(5℃)のものは直径30mmのまま。

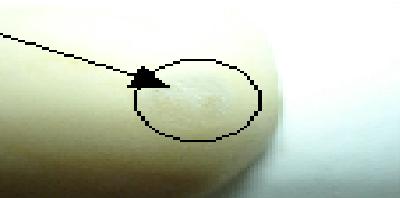

室温(33℃)のものは表面にプクッとふくらんできているところがある。

生地の表面は温かい。ふくらんだ所を押したらシュワッとガスが抜けた。

蒸し器(60℃)のものは少しふくらんだが、表面がかたくなった。

食べてみるとかたい蒸しパンのようだ。押したら穴があいた。

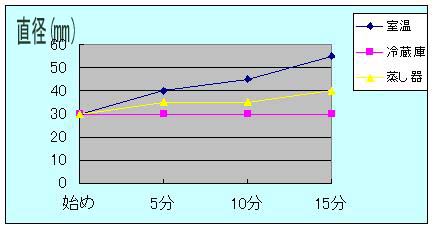

異なった温度によるふくらみの変化

最初ふくらんだ高さを測定しようと思った

が、コップが大きく高さよりも横にふくら

んだので直径で測定した。

考察

- イースト菌は冷蔵庫のような低温のところでは働かない。(しかし冷蔵庫に入れていたものを室温に移すと発酵し始めた。)

- 蒸し器の中のように、高温のところでは、うまく発酵しない。実験1では、粉を入れていたのでそのふくらむ力で少し大きくなったと考えた。本当のパンのやわらかさはなかった。

- 室温(約30℃)のところでイースト菌はよく働いた。それに、そこにおいていたものにはプクッとふくらんでいたところができていた。これはイーストの働きによるもののようだ。ふくらんできた時お酒に似たにおいがしてきた。

結果

| 砂糖分量 | 15分後 | 30分後 | 45分後 | 60分後 | |

|---|---|---|---|---|---|

| なし |  変化なし 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | |

| 5g | 5㎜小さな泡が出始める | 17㎜ |  30㎜泡が大きくなってきた 30㎜泡が大きくなってきた | 25㎜ | |

| 10g |  7㎜小さな泡が出始める 7㎜小さな泡が出始める | 21㎜ | 38㎜泡が大きくなってきた | 15㎜ | |

| 15g |  12㎜泡が次々出る 12㎜泡が次々出る | 28㎜ | 48㎜泡がふたまでふくらむ | 22㎜ | |

| 20g |  3㎜ほんの少し泡が出る 3㎜ほんの少し泡が出る | 12㎜ | 17㎜小さな泡が出てきた | 17㎜ |

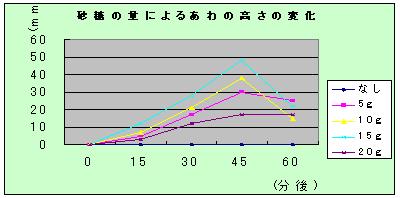

砂糖の量のよる泡の高さの変化

砂糖なしは何の変化もない。砂糖を入れた

ものは15分後位から小さな泡が出始めて

45分位まで泡が増え続けた。砂糖の量が

一番多いものは意外と泡は増えなかった。

砂糖を15g入れて、45分たった時の発酵の様子

においはぬかづけのにおいで味もぬかの味。

さわるとべたべたしていてねばりがあった。

考察

- イーストを入れても養分となる砂糖がないと発酵しないことがわかった。

- 砂糖の量は多すぎるとイースト菌の働きを鈍くすることがわかった。

- 発酵させる時間も長すぎてもイースト菌の働かなくなるようだ。

- 1時間もすると発酵の力が尽きてしまった。

【実験3】

| 置き場 | 6時間後 | 18時間後 | 24時間後 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵庫 | 色が濃くなってきた | 変化なし | 変化なし |

| 室 温 | 色が濃くなってきた |  白い泡が立ってきた 白い泡が立ってきた |  底から次々泡が出てお酒のにおいがした 底から次々泡が出てお酒のにおいがした |

考察

- 6時間後で両方とも色が濃くなったのはぶどうのしぼり汁が酸化したのだろう。

- 温度の差だけでこれだけの変化があるということは、やはり発酵させるための決まった温度があるようだ。

4.研究のまとめ

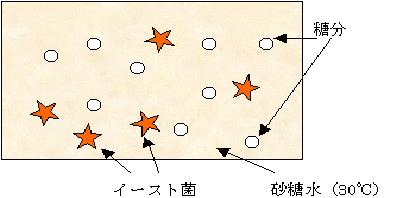

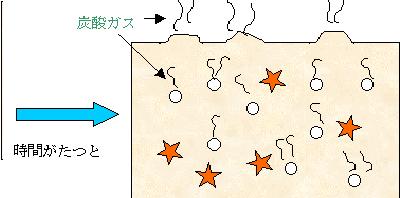

- 実験1の時、室温でふくらんだ生地を押さえたらガスがぬけた。このガスが炭酸ガス(二酸化炭素)だ。温度が30℃位になるとイースト菌が働いて砂糖水の中の糖分が炭酸ガスを発生させるらしい。この炭酸ガスの発生が『発酵』なのだ。パンはこの炭酸ガスを利用して作られるものということがわかった。

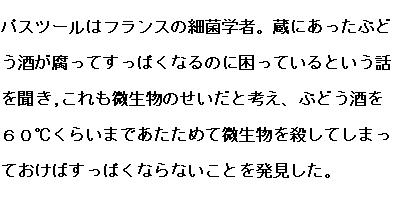

- 実験3で18時間後にはブツブツあわが発生していた。これが発酵。ぶどうの皮についている酵母という微生物が働いて、ぶどう汁の中にある糖分が炭酸ガスを発生させたのだ。そのにおいがお酒のにおいだったということは、アルコールが発生していたことになる。ワインがぶどうから作られていることがわかった。

- イースト菌は1875年、パスツールがイーストの働きによりふくらむことを証明したそうだ。

イースト菌は、どこにでもいる植物性の微生物でバクテリアに近い酵母菌の一種だ。 - おいしいパンづくりの本によると、イーストが快適に働くのは、27~30℃。38度になると発酵力はピークを迎え温度の上昇とともに活動力は弱まる。母が夏のこの時期発酵しすぎるといった意味がわかった。60℃を超えると死滅するらしい。母はいつも冷凍庫にイーストを保存している。

- 実験2でイースト菌の活動を助ける砂糖について調べた。パンを作る時、粉にも糖分が含まれているがこれだけでは充分ふくらまないらしい。砂糖を入れることでふくらみができる。分量が多すぎても少なすぎてもうまく発酵しない。

- 砂糖には他にも特徴がある。かびや微生物は水分がないと繁殖しない。だから甘いようかんやジャムは腐りにくい。糖分ひかえめという食品がけっこうあるが砂糖がひかえてあったら微生物が糖分を養分として繁殖してカビが生えるようになる。

- うまく発酵させるためにはそのための温度や養分となるものの量など深い関係があること、そしてイースト菌は生きものだということがわかった。

5.感想と今後の課題

イーストというものがなかったらパンはふくらまないということは知っていた。しかし、その発酵のメカニズムは知らなかった。今回、驚いたことがいろいろあった。台所は科学を知ることができる場所だとつくづく感じた。 発酵食品といってすぐに思いつく納豆やヨーグルトも微生物の働きでできている。ぼくは、今まで『カビ』『バクテリア』というと食べられない、腐っているという悪いイメージがあったが、今回の研究でそれは変わった。『発酵』と『腐る』の違いは本当にかみひとえかもしれない。

今回、実験1でふくらみの高さを調べたかったのだが、コップが大きすぎて横にふくらんでしまったので少しあせった。しかし、うまく発酵したものとそうでないものを並べて上から見たら違いがよくわかったので見方を変えてよかった。 『科学』の中にはぼくがもっと知りたいことややってみたいことがたくさんあると思う。実験をしていると予想とちがうことや思いがけない失敗も出てくるがおもしろく興味あることがいろいろと出てくるので、機会があればまたやってみたい。